文/兰妈谈育儿哪个配资平台最安全

春节几天,遇到一个男孩沉迷于游戏到不吃不喝、也不睡觉的地步

父母为了不让男孩玩游戏,就断电拔网线,甚至通过拒绝交话费来起到约束作用

可男孩呢,根本就是越禁止、就越是想尽办法触碰逆鳞的性格

父母没办法了,只好把孩子关在房间里反省,没想到孩子直接砸窗偷跑出去,一天一夜都没有回家

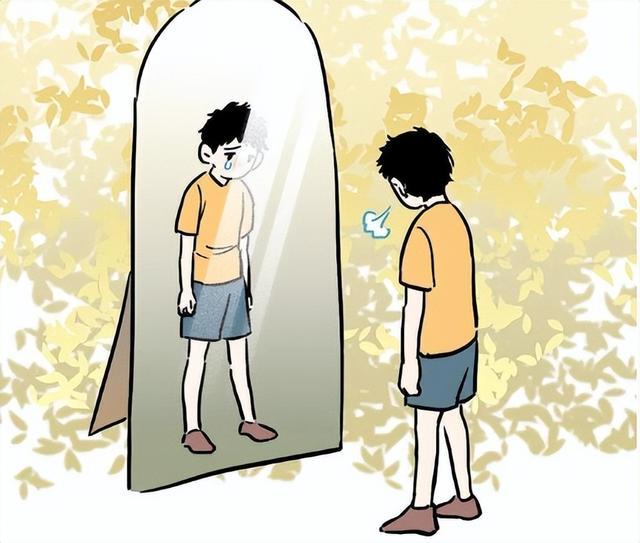

最后,好不容易在某个同学家里找到了,男孩也是拒绝回家,甚至还当众委屈落泪说:“我没有你们这样的父母,你们根本就不懂我,我也根本就不愿意再回到那个窒息的家”

记得育儿先育己的核心理念里,有这样一句经典台词:孩子跟谁关系好,他才会听谁的

仔细想想,事实真相确实如此

从亲子关系、到教育的整个体系来说,嘴巴就是决定我们能不能把孩子养好的风水秘诀

可惜的是很多家长都没有理解到位,他们不懂得沟通词汇,更不知道“说话包含的,其实是一个人的思想和念头”

如果我们一看到孩子身上的缺点,就是不停地怼怼怼,然后再反对、抱怨、埋怨、指责、批评,那孩子在这样的环境下成长怎么会积极乐观呢

所以,想要养出积极阳光的孩子就需要从输入积极语言开始影响,特别是那些张口闭口就是批评打击的家长,就需要格外注重自己的语言表达了

比如,以下5个能养出积极阳光孩子的万能句式,每天坚持下去,就可以有效培养孩子的归属感

01

“好嘞…”

几个姐妹一起聊“是什么导致孩子对家长爱搭不理、也不愿意沟通”的问题时,有位朋友用她的成长经历告诉我们:

小时候没有零花钱,哪家盖房子需要搬砖、背沙袋时,都会第一时间跑去争取多挣些钱,每次挣了钱也舍不得花,不记得存了好久,好不容易看上一本自己喜欢了很久的笔记本,终于忍不住买回了家,我开心地拿着本子跟妈妈分享

结果

我妈第一句话是:“真是个败家子,买这个干什么?浪费钱,不知道拿去买学习资料吗?一看就不是读书的料”

我妈第二句话是:“你哪儿来的钱?不会是偷的吧,要是让我知道你偷钱,看我不打断你的腿”

我妈第三句话是:“就算是你自己挣钱,也不能这么花呀,我看是钱多烧得慌吧,要是钱多没地方花,直接给你老妈我呀,真是个养不熟的白眼狼”

于是,这样的场景多了后,我再也不愿意跟妈妈分享什么了,因为你所有的分享,在她的眼里都是缺点,也是看不惯要批评、打击的希望浇灭

说到这里,兰妈突然想到之前也曾跟把我一手带大的外婆分享过

把选了很久的新衣服买回家分享给外婆,外婆却直接告诉我:“这个颜色一点不耐脏,还不好看,如果你非要选这个颜色,那衣服脏了,你就自己洗,别指望我会给你洗”

在这种捕捉不到分享背后的情感需求情况下,我和外婆之间的关系也没有曾经那么亲密,很多时候都是为了避免批评唠叨而装聋作哑地刻意回避

也正是亲身经历过这一点吧,兰妈在两个女儿的分享方面一直保持着耐心倾听、积极回应,特别是她们表达什么需求时,我都会热情地回应说“好嘞…”

直到某一天,我问女儿:“你最喜欢和谁分享”时,她们告诉我:“是妈妈,因为妈妈喜欢说好嘞,这让我感到很有归属感,想说什么就可以说什么”

是呀,比起“喊妈干什么”、“有什么事儿”、“说”等直白语言沟通,孩子更需要得到的就是这种认可类型的答复形式

02

“收到…”

什么样的亲子关系是最让人舒适的?兰妈身边就有这样一个爸爸

他在家里和女儿称兄道弟,和女儿抢乐高玩,一起偷吃零食,还一起躲在房间里防御性地偷玩手机游戏

当然了,无聊的时候也不会闲着,两个人在一起还经常聊妈妈的穿衣搭配、生活八卦

在妈妈眼里呢,家里根本也无需生二胎了,因为女儿和她爸爸就是两个“小孩子”

而爸爸也特别会向女儿套近乎,动不动就通过投机话题和幽默风趣的聊天方式,就轻易地拉近和孩子之间的关系

在真心话大冒险里:“最喜欢的男性朋友是谁”时,女孩也大胆“告白”说:“我最喜欢爸爸,希望我能一直跟他称兄道弟,和爸爸妈妈的关系也一直融洽下去,如果一直能做哥们儿就好了”

是呀,孩子的内心愿望并没有那么复杂

锦衣玉食的生活、山珍海味的美食、乃至出门坐豪车的排面,都不及有一个可以畅所欲言、坦诚相待的父母更让人心有归属感

被称为“开心果”的堂姐,别看她性格大大咧咧,和人讲话的时候总是可以轻松让人打开心扉,村里上至八十岁老人、下至三岁小孩,都喜欢找她聊天分享

刚开始还以为这就是性格上自来熟的优势,可直到听到她和她女儿对话时,我才明白有些亲子关系的差距在哪里

就拿女儿找不到袜子这件事来说吧

生活中很多父母的对话方式都习惯性反问:“你的袜子难道在我的手上吗?自己的东西为什么不自己整理好?这个问题我不知道强调了多少次,你就是不听劝,现在怪谁呀”

反观堂姐的讲话方式就不同了,她会说:“收到!这调皮的袜子究竟去哪里了呢?那我们一起好好仔细找找吧,也许就藏在哪个柜子、桌子、或者床底了呢”

果然,经过母女俩的仔细盘查,她们在洗衣机的脚缝隙找到“调皮”袜子后,两个人相视一笑,那场景看了不知道有多和谐

所以说,那些愿意和父母坦诚相待、分享聊天的孩子,首先要有一个幽默风趣讲话不指责抱怨的父母

特别是孩子找不到什么东西向你求助时,如果我们上来就指责:“眼睛呢?不知道自己去找吗”,那孩子今后不管遇到多大的困难都不会再吐露半个字

先调皮地说句“收到”,然后再结合孩子能接受的方式给出建议,亲子关系才会越来越融洽和谐

03

“真棒…”

孩子需要鼓励,也需要表扬,这是对孩子能力上的认可,更是亲子关系间能激发表达欲望、积极上进的契机

经常听到身边有很多妈妈们抱怨:“为什么孩子的事情,作为父母,我却永远是最后一个知道的”

还有一些家长认为:“平时和孩子沟通的机会,也就是在接送路上的十几分钟”

看得出,如果家长和孩子之间独处的时间很少,那两个人是不大可能会聊到知心话的

就像兰妈女儿班上的一个小女孩,性格腼腆容易敏感,每次来家里做客时都显得格外拘谨

可等到我关上房门,留女儿单独和她在一起时,那房间内很快就传出嘻嘻哈哈、打打闹闹的活泼声音

等到玩够了还想再玩儿时,也不敢说话,一个人坐在那里抠指甲,留她在家里住一晚说“随便”,问她吃不吃水果也是说“随便”

正当我难以理解时,了解女孩的女儿偷偷告诉我:“随便就是想要的意思,如果直接拒绝,那就是不愿意了”

事实上,真相就是女孩的妈妈总是习惯性地批评打击、干涉拒绝,导致孩子内心的想法不敢表达,明明是很想要的东西也要忍住欲望不被表达出来

直到后来饭桌上,我表扬她“真棒,一点都不挑食,比阿姨见过的很多孩子都强多了”,女孩满脸错愕,然后诺诺地说:“真的吗?我妈妈从来没对我说过这些话”

看吧,每一个不敢吐露心声、缺乏表达欲望的孩子,背后都站着一个缺少鼓励的“嘴严”家长

如果我们改变沟通方式,经常把“你真棒”挂在嘴边,哪怕只是每天接送孩子上下学的十几分钟,都能发现孩子的眼里会慢慢变得有光了

这就是鼓励、认可形式的归属感,打从孩子被表扬那一刻,他们内心的自我价值、还有自信心的归属感就在持续活跃

04

“亲爱的…”

你可能不知道,孩子对父母的称呼可不止是爸爸、或者妈妈

汪小菲称母亲为张兰,身边朋友不理解,直接问出疑问:“为什么直接称呼名字,而不是喊妈妈呢,如果作为儿子在外面都不尊重自己的妈妈,还指望自己的老婆能有多尊重婆婆呢”

讲真的,朋友的这样认知,我并不认同

相反的是,直接称呼名字的表现,也是降低亲子关系距离感的一种表现

堂姐露露就是如此,她虽然是大伯家收养的孩子,可也是给家里面带来欢声笑语的快乐源泉

其中,比较典型的例子就是称呼方面的奇葩了

别人都喊自己的父母为爸爸、妈妈,她却称呼爸爸为老孟/孟哥,妈妈为琴姐/琴老板,有时候还直接连名带姓地称呼

有次年夜饭的时候就是如此,因为连名带姓的称呼,还被不知情的亲戚吐槽“没有礼貌,不知道尊重人”

事实上,这样的称呼在大伯家就是家常便饭,也是他们卸下疲惫、伪装、还有包袱的心灵慰藉

特别是堂姐所建“相亲相爱一家人”的聊天群,每天晚上到了七、八点钟就会准时响起,大家看似没大没小的称呼,也实际上活跃了整个群内的聊天气氛

而没有所谓的父母身份约束后,一家人也是畅所欲言,想说什么就说什么

可如果我们的称呼只限于爸爸妈妈,那彼此之间的讲话方式就很容易陷入说教局面,亲子关系也会因此受到牵连、无法真正坦诚相待

不想和孩子之间被所谓的传统束缚,那称呼方面就尽可能地亲密活泼些吧

比如,把称呼换成“亲爱的”,孩子内心的声音就会是:“我妈妈喊我亲爱的了耶,她肯定是最爱我的”

如此,孩子也会卸下防备,然后和你分享很多曾经不敢分享的内容

05

“咱们或者我们…”

看过一期育儿答疑提问:为什么和孩子之间的对话不能直接说“你”、“我”

当时,评论区最高点赞的回答是:因为你我是依附感,而我们是归属感

讲真的,这一点的心理牵引还是蛮强大的

有个朋友,过年几天和她的丈夫连吵了5次架

其中的原因就是因为丈夫当她面称呼老丈人为“你爸”,当别人面称呼老丈人为“她爸”

有一次,和亲戚一起聊老丈人,说起“她爸”时周围人还面面相窥,纷纷问出“谁爸”,直到用手指了指朋友这个主角时,大家才恍然大悟

对于这一点,朋友本人是特别恼火的,她一直认为“你爸”、“她爸”,是一点也不尊重人的称呼,两个人也经常因此爆发争吵与矛盾

直到大年初六那天晚上,丈夫再次说了一句“你爸说…”,朋友隐忍已久的情绪终于爆发了

她声嘶力竭地吼出声说“什么叫你爸?你觉得这样称呼有意思吗?”

丈夫回答说:“不这么说,怎么知道是谁的爸爸”

朋友认为这都是借口,她接着说:“怎么不能区别了?我给你爸的备注就是在爸的基础上加上姓氏,而你呢,直接把我爸连名带姓地备注,这样礼貌吗”

事实上,这就是所谓太区分开的内心归属感空缺

所谓的你爸、我爸,都不过是感受不到对方重视的一个问题枪口罢了,所寻求的也不过是内心安全感的情感需求罢了

亲人之间如此,和孩子之间的亲子关系也不例外

当我们领悟这一点去和孩子沟通,把“你”、和“我”,改成“咱们”、或者“我们”时哪个配资平台最安全,就会发现孩子和我们之间的交谈越来越多,也越来越愿意跟我们亲近了